美國司法體系概述

(2004年12月發佈 )

司法政策的實施與影響

一名檢察官在華盛頓州最高法院進行辯論。該法院是下級法院之一,常被視為是上訴法院(特別是美國最高法院)判決所制訂之政策的執行者。 (AP/WWP) |

約翰遜總統簽署1964年民權法案後伸出手與金恩博士( Dr. Martin Luther King, Jr.)握手。國會在施行最高法院判決方面往往扮演著關鍵的角色。旨在廢除學校種族隔離政策的這項法案即為一例。 (AP/WWP) |

2001年4月2日,就在美國公民自由聯盟(American Civil Liberties Union)提出訴訟強迫學校取消禱詞後不久,維吉尼亞軍校學生進行晚餐前的禱告。過去40年來,宗教在公立學校中的角色一直是美國法院體制中飽受爭議的問題 (AP/WWP) |

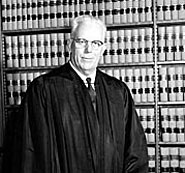

美國首席大法官厄爾.華倫(Earl Warren)1961年的照片。在他任內(1953-69年)最高法院透過許多具有里程碑意義的判決,包括吉迪恩訴溫賴特(Gideon v. Wainwright)案和米蘭達訴亞利桑那州(Miranda v. Arizona)案,啟動了刑事程序的重大改革。 (AP/WWP) |

自從最高法院的羅訴韋德(Roe v. Wade)案判決以來,國會、司法體系各層級,以及政界都看得到墮胎的支持者與反對者間的戰爭。 (AP/WWP) |

視法院判決的本質而定,司法政策可能會造成非常有限或非常廣泛的影響。車禍賠償金之訴訟只會對涉案人及其家人產生直接影響。但著名的吉迪恩訴溫賴特(Gideon v. Wainwright)案(1963年)的判決已對數百萬人產生了或多或少的直接影響。在該案中,最高法院認為各州必須為重罪審判中的貧窮被告提供律師。非常多人 — 被告、法官、律師、納稅人 — 都感受到了這項司法政策的影響。

上級法院判決對下級法院的影響

上 訴法院,特別是美國最高法院,通常被視為最有可能參與決策的法院,而初審法院一般則被視為規範的執行者。然而,下級法院有許多脫離上訴法院的獨立性,而且根據一項研究,下級法院可能被視為「不遵循上級法院領導的獨立角色…除非情況有利於他們這麼做」。

下級法院的裁量權

為什麼下級法院在落實上級法院政策時有這麼大的裁量權?部分是因為美國司法制度的結構。美國的司法制度向來都有獨立、地方分權,以及個人主義等特色。以聯邦法官為例,他們受到終生任期的保障,傳統上有權以自認合適的方法管理法庭。懲戒措施很少,從歷史上來看,聯邦法官對於彈劾通常也無所懼。想保住職位的話,州法院法官一般只需讓選民滿意即可。

下級法院法官行使的裁量權可能也是上級法院判決的結果。例如,繼著名的布朗訴托皮卡教育局(Brown v. Board of Education of Topeka)案(1954年)後,最高法院告訴執行判決的聯邦地方法官說,公立學校必須立即以合理的方式開始,並以極為謹慎的速度廢除種族隔離。何謂立即以合理的方式開始?學區必須以何種速度進行才符合所謂之極為謹慎的速度?最高法院並沒有替這些問題提供明確的答案。

雖然並非所有的高等法院裁決都留下這麼大的解釋空間,但其中有許多確實如此。法院判決可能因為數個原因而不明確。有時,議題或主題事務太過複雜,以致於難以制定明確決策。以猥褻案件為例,最高法院不難判決色情用品不受憲法第一修正案之言論自由的保障。然而,要如何定義猥褻則是另外一回事。例如「病態色慾」(prurient interest)、「明顯惡劣」(patently offensive)、「現今社會標準」(contemporary community standards),以及「無濟於社會價值」(without redeeming social value)等,在猥褻的意見書上已是司空見慣的慣用語,但是這些詞語留給人很大的主觀解釋空間。

合議庭所訂定的政策通常都模稜兩可,因為大多數的意見書都是為了涵納數字法官的看法而寫的。多數意見可能還附有一些協同意見。發生這種情形時,下級法院的法官沒有清楚的判例可循。以富曼訴喬治亞州(Furman v. Georgia)案(1972年)為例,最高法院廢除了多個州的死刑,但理由卻各異。有些法官反對死刑本身,認為死刑是殘酷且異常之刑罰,違反了憲法第八修正案。其它法官投票廢除死刑的原因是他們認為死刑被以歧視的方式執行。1972年的這項判決所造成的不確定性不只影響下級法院的法官,也影響了各州議會。許多州一下子就通過一連串差異頗大的死刑成文法,並引發大量的新訴訟案。

下級法院法官在實施過程中的裁量權也受到上級法院傳達政策之方式所的影響。當然案件被上訴的初審法院會得知上訴法院的判決,但上訴法院不會以有系統且正式的方式將其判決告知其它法院,或確保下級法院法官有取得意見書副本的途徑。含有新司法政策的判決會以印刷品形式或置於網絡上讓大眾取得,如果法官有時間與意願時,可自行閱讀。

最高法院、下級聯邦法院,以及州上訴法院的意見書可於各法院、法學院,以及大學圖書館取得,放上網絡的意見書也越來越多。然而,如此廣泛的可得性卻不保證每份意見書都會被閱讀和清楚理解。許多下級州法官,例如治安法官與少年法院法官,都是對於閱讀複雜的司法判決不感興趣也缺乏技巧的非律師人士。最後一點是,即使是對高等法院判決感興趣也有能力理解的法官們也沒有足夠時間讀完所有的新意見書。

面對上述問題的法官要如何知悉上級法院的判決?方法之一是透過在下級法院代表出庭的律師得知。一般假設立場對立的雙方律師會於法官面前辯論時提出相關判例,而僱有助理的法官也可以請助理搜尋上級法院最近的判決。

因此,上級法院的部份判決之所以得不到迅速且嚴格執行,純粹只是因為下級法院的法官不知情。而即使是下級法院法官知悉的判決,可能也未必都能清楚瞭解。這兩者中的任一因素促成了下級法院實施司法政策時的裁量權運用。

下級法院的解釋

一項研究提到「重大政策的宣佈幾乎總是需要決策者以外的某人加以解釋」。就上訴法院所做的司法決策而言,這句話顯然是很中肯的。下級法院法官行使的第一項裁量權,可能就是解釋上級法院判決的意義。

下級法院法官解釋上級法院制訂之政策的方式取決於多個因素。許多政策的陳述都不清楚,因此講理的人可能會因為如何解釋才適當而發生爭論。即使是其公告並無模稜兩可情況的政策,有時也會因法官的不同而被賦予不同的解釋。

法官的個人政策偏好也會影響他們對上級法院政策的解釋。法官們帶著各自獨特的背景特色來到法院。有些是共和黨員,有些是民主黨員;有些人較寬厚,有些人較嚴格。他們來自全國各地。有些曾任檢察官;有些人則以辯護律師或企業律師為其主要經歷。簡言之,個人背景可能會影響法官的政策偏好。因此,法官可能將自己的想法加入對上級法院政策的解釋之中。結果是,一項政策可能為某些法官熱烈歡迎,而為某些法官全然拒絕。

下級法院採取的策略

偏好並接受某項上級法院裁決的法官自然會加以執行甚或擴大解釋。有些法官還得冒著社會排斥與各種騷擾的風險來執行他們所認同卻不受所在社群歡迎的政策。

不喜歡上級法院某項政策決定的法官在實施時可能會很保守或只在不得已的情況下才施行。基本上不同意上級法院某項政策決定的法官可以採取一些策略。其中一項甚少使用的策略是藐視,意即法官在下級法院案件中完全不採行上級法院的該項政策。

這種公然藐視極為少見。其它的策略就沒有這麼極端。其中一項策略是避免必須實施該政策的情況。案件可以照技術或程序理由處理,這麼一來法官就不需裁決案件的實際是非曲直。例如,案件可能裁定為原告沒有立場提告,或案件因議題在審判開始前已經得到解決而過時。下級法院法官有時會以宣佈部分上級法院之判決為「附帶意見」(dicta,拉丁文,意思是「權威的宣言」),避免接受政策。附帶意見是指意見書中和裁決之中心邏輯沒有重要關聯的部分,可作為指引但不具約束力。至於附帶意見的組成內容包括哪些,則有很大的解釋空間。

基本上不同意某項司法政策的法官所使用的另一個策略,是盡可能狹義應用該政策。下級法院法官可以採取的一個方法是,以上級法院的案件與下級法院的案件之間存有事實差異為由裁定該判例不具控制力。也就是,因為兩宗案件可能有所差別,所以不需遵守判例。

下級法院法官所受的影響

有時下級法院法官必須針對上級法院未提供精確標準的案件作出裁定。這種情形發生時,下級法院法官必須從他處找到指引以裁決他們面前的案件。一項研究指出,處於這種狀況下的法官「會從各種廣泛的因素中,包括個人的政黨關聯、意識形態,或該地區的規範等,尋找裁決該案的線索。」

國會對實施過程的影響

國會對聯邦司法判決的反應可能有很多種:國會可能支持或阻礙判決的實施;此外,國會還可以修改法院對法律的解釋。最後,國會還可以對個別法官發動攻擊。

在裁定案件的過程中,法院常被要求解釋聯邦成文法。有時,司法解釋可能會不同於國會中的多數意見。發生這種情形時,國會可以改變在新法規中的成文法,使之有效否決法院的最初解釋。然而,絕大多數的聯邦司法制度的法律判決不會被國會改變。

聯邦法院除了裁定成文法之外,也解釋憲法。對於不喜歡的憲法解釋,國會有兩種推翻或改變的方式。第一,國會可以另一項目的在於避免憲法問題的成文法作為響應。第二,憲法判決可直接由憲法修正案推翻。雖然多年來被提出的這類修正案很多,達到必要之國會各院三分之二的提案票數和各州四分之三的批准票數卻非易事。自最高法院設立至今,該院只有四項判決曾遭憲法修正案推翻。

對於聯邦法院整體與特定法官的國會攻擊是響應司法判決的另一個方法。這些攻擊可能採取的形式包括:由國會成員發表言詞抨擊、威脅彈劾現任法官,或對潛在的聯邦法官被提名人展開更徹底的司法理念調查。

然而,國會與聯邦法院並非天生的死對頭,對聯邦司法的報復相當罕見,雙方通常會攜手朝向類似的政策目標努力。例如,在實施最高法院的消除學校種族隔離政策上,國會透過制訂1964年民權法案的方式扮演了關鍵角色。該法案使司法部有權起訴未遵守布朗訴教育局(Brown v. Board of Education)案判決的學區。民權法案第6條也為種族隔離的努力提供了一項有力手段,那就是威脅拒絕聯邦對學校之資助者犯有種族隔離罪。1965年,為進一步強化對消除公立學校種族隔離政策的支持,國會通過了美國中小學教育法(Elementary and Secondary Education Act)。此法案擴大了聯邦政府在公立教育資金籌措上所扮演的角色,從而使得聯邦資金中斷的威脅成為許多實行種族隔離學區的嚴重問題。這樣的國會支持很重要,因為當法官與政府團結一致時,遵循政策的可能性便會提高。

行政部門在實施過程中的影響

有時可能會直接要求總統落實司法判決。以美國訴尼克松案(United States v. Nixon)案(1974年)為例,參議院委員會對一樁以非法入侵設於華盛頓特區水門飯店之民主黨總部為掩護的事件所進行的調查,直接導致政府高層官員和總統的密切合作。該調查也揭發了尼克松總統在調查期間於橢圓形辦公室裝置自動錄音系統一事。奉命調查水門案的特別檢察官里昂.賈瓦斯基(Leon Jaworski)認為部份錄音帶可能提供了起訴高階官員所需之證據,並要求總統交出。尼克松以行政特權與機密談話為由拒絕交出錄音帶。最高法院的判決命令總統將傳喚之錄音帶交給處理高層政府官員審判的法官約翰.西瑞卡(John J. Sirica)。尼克松遵守了高等法院的指示,因此判決的施行使得尼克鬆快速下台。他在兩周內辭去了總統職務,時值1974年8月。

總統即使不直接參與司法政策的執行,也可以左右司法政策的影響力。由於其職位的地位與能見度,總統只要透過言語或行動,就可以激起對一項新司法政策的支持或抵制。

總統可以提出直接影響法院的法令。例如,小羅斯福總統(Franklin D. Roosevelt)即曾敦促國會擴大最高法院的規模,好讓他能「塞入」支持其政府立法議程的大法官,但未能成功。

任命權也給了總統影響聯邦司法政策的機會,因為所有的聯邦法官都是總統依照參議院的建議並經該院同意而任命的。

司法部是行政部門的一部份。總統可以透過該部的之活動影響司法決策。司法部長與其職員部屬可按照總統的整體政策目標強調特定議題。然而,從另一個方面來看,司法部可自行決定以不在法院積極推動的方式降低特定政策的重要性。

另一位可以影響司法決策的官員是檢察總長(solicitor general)。從歷史來看,這項職務被視為負有對司法與行政部門的雙重責任。由於檢察總長與最高法院關係密切,因此有時也被稱為「第十位大法官」。檢察總長通常被視為顧問,提供法院關於聯邦成文法與憲法含義的見解。就涉案一方為聯邦政府的案件而言,哪些案件將上訴至最高法院也由檢察總長決定。此外,檢察總長還可以提出法庭之友狀敦促法院批准或拒絕另一位訴訟者的移審令聲請,或支持或反對高等法院所推動的某項政策。

許多司法判決實際上是由各部門、政府機關,以及行政部門委員會實施的。例如,最高法院對弗朗蒂羅訴理查德森(Frontiero v. Richardson)案(1973年)的判決要求美國空軍在實行上扮演主要角色。該案對提供福利給空軍中的已婚男性但未提供類似福利給已婚女性的國會成文法提出質疑。空軍中尉莎朗.弗朗蒂羅(Sharron Frontiero)以構成性別歧視為由質疑該政策。亞拉巴馬州的一個聯邦地區法院發佈了支持空軍政策的判決。弗朗蒂羅中尉向最高法院提出上訴,高院推翻了下級法院的判決,並要求空軍實施新政策。

其它的政策執行者

司法政策通常由州與聯邦官員執行。在最高法院的刑事正當程序判決當中,例如吉迪恩訴溫賴特(Gideon v. Wainwright)案和米蘭達訴亞利桑那州(Miranda v. Arizona) 案(1966),有許多判決都是由州法院法官與其它州官員負責執行的。以規定刑事嫌犯必須被告知其權利的米蘭達案判決為例,州與地方官員在執行方面就扮演著重要的角色。而裁定必須以州之經費為重罪案的貧窮被告提供律師的吉迪恩案判決,則已由公開辯護人、地方律師協會,以及法院指派個別律師執行。

州議員與行政官員也經常參與執行過程。判決有人犯了不法行為的法官可能會從多個選項中選出相應的救濟辦法。較常見的選項包括程序救濟、執行標準,以及具體的救濟行動。程序救濟提供的辦法包括咨詢委員會、公民參與、教育方案、評估委員會、爭議解決程序,以及請專家處理問題並找出解決之道。程序救濟不具體指定行動形式,執行標準則需要特定的補救辦法 - 例如,一定數量的房屋或學校,或監獄或心理健康機構中一定的職員人數等。達成這些目標的具體方法,則由訴訟中提及之官員決定。具體的救濟行動的例子則有學校校車接送、調整就學學區,以及改變監獄牢房與醫院病房的規模與條件。就具體救濟辦法或落實辦法的手段而言,這類型的救濟無法為被告提供任何彈性。

這些救濟法令的實施至少有一部分會移交給州議會。規定監獄制度中要有一定數量的牢房或警衛的法令可能需要州方面支出費用,而這些費用必須由州議會去籌措。同樣的,規定興建更多現代的心理健康機構或提供更多現代設備的法令意味著州支出的增加。州長也會涉入這類補償法令的實施,因為他們通常都密切參與州的預算編製程序,而且也可以簽署或否決法律。

有時法官會指派一些人協助救濟法令的實施。專家通常被賦予一些決策權。法院指派的監督者在部份情況下也派得上用場,但法官的決策責任並不因此而得到解除。情況恰好相反,監督者負責收集數據並就被告遵循救濟法令之情況進行報告。當命令未獲執行或有某種障礙阻擋了救濟法令的進行,法官可能會指派某人前往接管,並授予此人漠視一般機構藩籬之權以完成任務。

深入參與司法政策實施的還有一群個人:組成全美各教育局的數千名男女。兩大引人注目的政策領域讓各教育局面臨最高法院政策之任務執行時捲入高度爭議。

第一,高等法院於1954年裁定種族隔離不得存在於公立學校時,首先必須實施此判決的是教育局、督學,以及聯邦地方法官。他們在執法過程中所扮演的角色影響了全美數百萬名學童、家長,以及納稅人的生活。

第二個涉及教育局的領域是最高法院對公立學校的宗教政策。在恩格爾訴維塔爾(Engel v. Vitale)案(1962年)中,最高法院認為紐約州規定公立學校每日朗誦由該州撰寫的禱詞之行為違憲。對此判決,有些學校則改以聖經詩或主禱文代之,理由是既然聖經或主禱文並非由州所書寫,他們就沒有違反高院政策。一年後,最高法院禁止了這些新措施,指出其違憲之處在於為宗教活動背書,違憲與否並非取決於禱詞是否由州所書寫。

司法政策的影響

最高法院判決的根本重要性主要在於對全美社會的影響。幾項具有重大影響力的政策分別屬於種族平等、刑事正當程序,以及墮胎等領域。

種族平等

許多人指出最高法院在布朗訴教育局(Brown v. Board of Education)案的判決是驅動美國種族平等的動力。不過,國會與行政部門也參與確保廢除種族隔離政策的執行過程。無論如何,法院透過布朗案判決開啟了對種族平等這項全國性政策的追求。

一開始,法院的判決往往不明確,給了人們推委新政策的借口。然而,最高法院大法官與許多下級聯邦法官堅持不懈,持續在全國政治議程中推動種族平等政策。他們的堅持隨著1964年民權法案的通過而得到回報,也就是布朗案判決的十年之後。這項法案獲得肯尼迪總統(1961-63)與約翰遜總統(1963-69)的強力支持,而國會與總統也成為史上美國種族平等的支持者。

聯邦司法體制在決策過程中還有另一層重要性,布朗案及其後的案件即闡明了這個面向。雖然法院在尋求種族平等過程中有很多年都在孤軍作戰,但其判決並未受到漠視。查爾斯.強森(Charles A. Johnson)與布萊利.加南(Bradley C. Canon)在《司法政策:執行與影響》(Judicial Policies: Implementation and Impact)中主張布朗案的判決「是能見度極高的高院判決,一次企圖推動美國歷史上最大規模的社會改革的司法努力。當然,在其後幾年,非裔美國人與其盟友對其他政府機構施加了龐大的壓力以廢除學校種族隔離。的確,這些壓力很快就遠遠超過學校範圍,變成要求美國生活所有層面的整合」。

刑事正當程序

刑事正當程序領域的司法決策與厄爾.華倫(Earl Warren)任職美國首席大法官期間(1953至1969年)的關係最為密切。談到這個時期,前檢察總長阿奇博爾德.考克斯(Archibald Cox)說過:「以前從沒有過在這麼短的時間內進行得如此徹底的刑事程序改革。」華倫最高法院的判決以改變各州在處置刑事被告時所遵守之程序為主要目的。華倫離開最高法院時即已制定處理各類廣泛活動的各項新政策;其中影響較為深遠的,是馬普訴俄亥俄州(Mapp v. Ohio)案(1961年)、吉迪恩訴溫賴特(Gideon v. Wainwright)案,以及米蘭達訴亞利桑那州(Miranda v. Arizona)案。

馬普案的判決將已適用於全國政府達數年之久的違法證據排除原則(exclusionary rule)的範圍擴及各州。這項原則規定州法院必須在審判中排除由警察非法取得的證據。雖然有些警察局,特別是主要的都市地區,為了致力於遵守取得證據的規則而設立了具體的方針,然而這樣的努力並不普遍。由於警察實務上的差異,再加上下級法院對於合法的證據搜索與取得之解釋也不同,因此美國各地執行馬普案判決的情形並不一致。

也許讓馬普案影響力不如預期更重要的因素,是最高法院大法官們對違法證據排除原則的支持不一致。打從一開始,這項判決就沒得到全體一致的同意,而多年來都持續有部份大法官公開批評違法證據排除原則。再者,最高法院後來的判決放寬了合法搜索的範圍,從而限制了該原則的適用性。

吉迪恩訴溫賴特(Gideon v. Wainwright)案的判決規定州法院必須在審判前為重罪案的貧窮被告指派一名律師。許多州早在最高法院做出這項判決前即已在這類審判中指派律師,其它各州則以不同的方式開始遵行。許多地區建立了公設辯護人方案。在其它地區,當地的地方律師協會與法官合作,以實施符合最高法院新政策的方法。

吉迪恩案裁決的影響比馬普案更為明確、一致。原因之一無疑是因為許多州早已執行因吉迪恩案而做出的政策。各州對該政策的接受程度顯然高於馬普案。吉迪恩案中所宣佈的政策比馬普案定義得更清楚。法院雖然沒有具體說明被告必須擁有公設辯護人或由法院指派的律師,卻明確規定貧窮的被告必須有律師的協助。而且,最高法院在在下一任首席大法官華倫.伯格(Warren Burger)在職期間(1969至1986年)並未對華倫最高法院替貧窮被告提供律師的政策有任何退縮,和在馬普案中證據搜索與取得範圍的情況不同。這些因素都使得吉迪恩案中所宣佈的政策更具影響力。

在米蘭達訴亞利桑那州(Miranda v. Arizona)一案,最高法院更進一步規定警察必須將憲法保障之權利告知被拘捕的嫌犯,其中一項權利便是偵訊時有律師在場。嫌犯也必須被告知有權保持沉默,且其任何陳述都可能用於法庭上;嫌犯若請不起律師,則以州的公費提供一名律師;他們也有權隨時停止回答問話。這些規定陳述得非常清楚,因此警方實際上已將規定抄寫在卡片上、放在襯衫的口袋裡。如此,當嫌犯被拘捕時,警察只需拿出卡片宣讀嫌犯權利即可。

就警方是否對逮捕的人宣讀米蘭達權利而言,最高法院的這項政策是推行得很徹底的。然而,部份研究已就嫌犯被宣讀權利的方式對米蘭達案的影響提出質疑。向某人宣讀卡片上的內容是一回事;為之解釋高等法院規定的意義並讓嫌犯瞭解又是另外一回事。從這個角度來看,米蘭達案中宣佈的政策的影響力並不如所想的那麼清楚。

伯格最高法院似乎並未強力支持華倫最高法院的米蘭達政策。雖然米蘭達案並未遭到否決,其影響力多少仍受到限制。以哈里斯訴紐約州(Harris v. New York)案(1971年)為例,伯格最高法院裁定,未被宣讀米蘭達警告的人之陳述仍可在審判時用來質疑其證詞的可信度。接著,在首席大法官威廉.倫奎斯特(William Rehnquist)領導之下的最高法院在戴維斯訴美國(Davis v. United States)案(1994年)中裁定,對於含糊請求要有律師在場的嫌犯,警方不需停止詢問。

米蘭達案裁決的兩年後,國會制訂一成文法響應該案裁決,該成文法基本上將嫌犯陳述的接受性轉為僅僅依據他們出於自願與否。此法令到1999年才獲得注意,當時,在一樁搶劫銀行嫌犯涉及的案件中,該嫌犯打算隱匿曾向聯邦調查局所作的陳述,理由是他被詢問前,未曾被告知「米蘭達警告」,而第4巡迴上訴法院認為該法令令人滿意因為該嫌犯的陳述是出於自願。上訴法院的裁決對於應遵守國會成文法或高級法院的米蘭達裁決提出疑問。2000年6月26日,美國最高法院認為米蘭達案是合乎憲法的法院裁決,並不能被國會法案有效推翻。換言之,於州或聯邦法院被監禁詢問時所作陳述之接受性仍舊取決於米蘭達案的裁決。

簡言之,各項最高法院刑事司法政策的影響力都不同,理由有好幾個。在某些例子中,模稜兩可是一個問題。在其它案件中,政策可能明顯缺乏大法官的強力支持,或在最高法院換首席大法官之後,對政策的支持也逐漸減弱。這些變因都擴大了實施政策時的裁量權。

墮胎

在羅訴韋德案(Roe v. Wade)案(1973年)中,最高法院裁定女性在懷孕初期三個月有墮胎的絕對權利;各州可規定懷孕四至六個月時的墮胎程序以保護母親健康;懷孕七至九個月時,除非母親的生命或健康遭遇危險,各州可規定甚至禁止墮胎。

這項判決引發了立即且大多是負面的反應。有些人寫信給法官、有些人公開演講、有些人在國會提出解決方案並倡議「生命權」修正案。因為法院判決的爭議性本質,醫院並不由衷支持這項判決,也未曾改變其墮胎政策。

法院墮胎政策引發的反應不但持續不減,而且還轉移到新領域。在近幾次總統選舉中都可以看到兩大黨將墮胎議題搬上講台,而各候選人也在這個議題上採取對立的立場。民主黨與該黨被提名人通常都表示對羅訴韋德(Roe v. Wade)案的支持,而共和黨與其候選人則對最高法院的判決表示反對。

國會向來是反對最高法院墮胎判決活動的溫床。反墮胎 - 又名支持生命(pro-life) - 勢力無法讓推翻羅訴韋德(Roe v. Wade)案的憲法修正案通過,但卻成功遊說議員支持撥款法案的修正案,不讓聯邦資金花費在自願性墮胎上。1980年,最高法院以五比四的票決結果確認了這類禁令的合憲性。

羅案判決後的大多數相關法案都屬於州層級。一項研究指出,在判決後的兩年內,有32州通過了62條墮胎相關法令,其中大部分皆旨在限制墮胎管道、規範墮胎程序,或禁止在某些情形下墮胎。

在羅案的判決之後,利益團體的活動大幅增加。反對這項判決的團體經常公開示威,後來還開始在診所外站哨。支持羅訴韋德(Roe v. Wade)案判決的利益團體則較有可能將心力放在法院裡。

墮胎論戰出現在法院、政治活動,以及立法場域的同時,其它人則偏好更直接的方式,例如在墮胎中心抗議或封鎖墮胎中心。然而,最高法院裁定可對這類抗議施加合理的時間、地點與方式限制。該立場於2000年6月28日被重申,當時最高法院贊成科羅拉多州的一項成文法,該法將未經他人同意而故意接觸他人並分發傳單、展示標語、或在醫療機構100英尺內以口頭方式抗議的行為視為違法。

結論

部份司法政策對於社會的影響比其它司法政策的影響更大。司法制度在發展國家政策方面所扮演的角色遠高於制憲者當初的預期。然而,傑若德.羅森伯格(Gerald N. Rosenberg)在《空洞的期望:法院能夠帶來社會變革嗎?》(Hollow Hope: Can Court Bring About Social Change?)中寫道:「美國法院並非萬能的機構。他們是在嚴格限制下設計出來的,且被置於一個分權的政治制度中。要求美國法院創造重大的社會變革,就等於忘記它們的歷史和忽略它們所受到的拘束。」

法院的決策角色存在於由競爭政治和社會需求與期待所構成的複雜架構內。政府其它兩個部門有時無法接受某些社會群體的要求,這些個人或團體的唯一替代方式就是轉而向法院求助。例如,民權組織直到取得最高法院對其廢除學校種族隔離之努力的支持才真正有所進展。

眼見部份民權團體在聯邦法院取得成果,其它人也受到鼓舞,決定以訴訟作為策略。例如,婦權支持者就採取了少數民族所建立的模式,將其不滿帶進法院。一開始對種族平等的狹隘追求後來擴大成為尋求社會上其它弱勢團體的平等。

顯然,法院能夠發佈吸引全國注意、也許還突顯出其它決策者未能採取行動之事實的決策。透過這個方式,司法部門可能也邀請了其它部門行使其決策權。後續的判決代表了司法部門推動特定政策和繼續邀請其它決策者一起努力的決心。

總的來看,美國法院似乎最擅長髮展與執行本質上較不具爭議性的小範圍政策。吉迪恩案中建立的政策便是最好的例子。必須替各州刑事審判中的貧窮被告提供律師的判決從未遭遇任何強烈的抗議。此外,該項政策需要的基本上是法官與律師的支持;由國會與總統採取的行動並不必要。另一方面,讓社會所有群體皆平等的政策太過廣泛又充滿爭議性,以致於必須超越司法制度。這麼一來,法院就成了決策過程的一部分,即使這是很重要的一個部分。